Radon in Schulen und Kindergärten: Wie sicher sind unsere Kinder?

Kinder verbringen einen Grossteil ihres Alltags in Schulen und Kindergärten. Dass dort unsichtbare Gesundheitsrisiken lauern, ist vielen nicht bewusst. Radon ist eines davon: ein radioaktives Gas, das aus dem Boden ins Gebäude eindringen kann. Eine hohe Konzentration ist gesundheitsschädlich – besonders für Kinder. Doch wie hoch ist das Risiko wirklich? Und was kann man dagegen tun?

Zahlen aus St. Gallen: Jedes zehnte Schulgebäude betroffen

Zwischen 2018 und 2023 führte das Amt für Umwelt und Strahlenschutz des Kantons St. Gallen (AVSV) 830 Radonmessungen in 356 Schul- und Kindergarten-Gebäuden durch. Die wichtigsten Ergebnisse:

- In 64 Räumen wurde der Richtwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) überschritten.

- 47 dieser Räume wurden bereits saniert oder mit Schutzmassnahmen ausgestattet.

- In anderen Fällen laufen die Arbeiten noch oder sind geplant.

Diese Zahlen zeigen: Das Risiko ist real, aber gezielte Massnahmen wirken.

Ein wichtiger gesetzlicher Rahmen dafür ist die revidierte Strahlenschutzverordnung (StSV), die 2018 in Kraft trat. Sie verpflichtet unter anderem Schulen und Kindergärten, erhöhte Radonwerte zu prüfen und bei Bedarf zu handeln.

Warum Kinder besonders schützenswert sind

Radon sammelt sich vor allem in schlecht belüfteten, bodennahen Räumen wie Kellern oder Erdgeschossen. Gerade in älteren Schulgebäuden fehlt oft eine ausreichende Abdichtung oder moderne Belüftung.

Kinder reagieren empfindlicher auf radioaktive Strahlung als Erwachsene, weil ihre Atemwege noch in der Entwicklung sind. Eine hohe Radonbelastung über einen längeren Zeitraum erhöht das Risiko, im Laufe des Lebens an Lungenkrebs zu erkranken.

Radon: Gefährlich, weil unsichtbar

Radon hat keinen Geruch, keine Farbe und keine Warnsignale. Es bleibt oft unbemerkt – und wird dadurch leicht unterschätzt. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Radon nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.

Die gute Nachricht: Eine einfache Messung reicht aus, um die Belastung festzustellen. Und wenn der Wert zu hoch ist, gibt es wirksame Gegenmassnahmen.

So können Schulen und Kindergärten geschützt werden

Die gute Nachricht: Radonprobleme lassen sich lösen.

- Radonmessungen:

Der erste Schritt ist die Messung. Mit Testgeräten, die über mehrere Monate in den betroffenen Räumen installiert werden, lässt sich die Radonkonzentration zuverlässig bestimmen. - Technische Massnahmen:

Sollte die Radonkonzentration zu hoch sein, können bauliche oder technische Massnahmen helfen. Dazu gehören:

– Abdichtung von Rissen im Fundament

– Verbesserung der Belüftung

– Installation von Radonabsaugsystemen - Präventiver Schutz bei Neubauten:

Neue Gebäude können von Anfang an radonsicher gebaut werden – etwa durch den Einsatz spezieller Materialien oder eine intelligente Bauweise, die das Eindringen von Radon verhindert.

Ein Praxisbeispiel aus St. Gallen zeigt: Durch gezielte Lüftungsmassnahmen konnte die Radonbelastung in stark betroffenen Räumen um bis zu 80% reduziert werden.

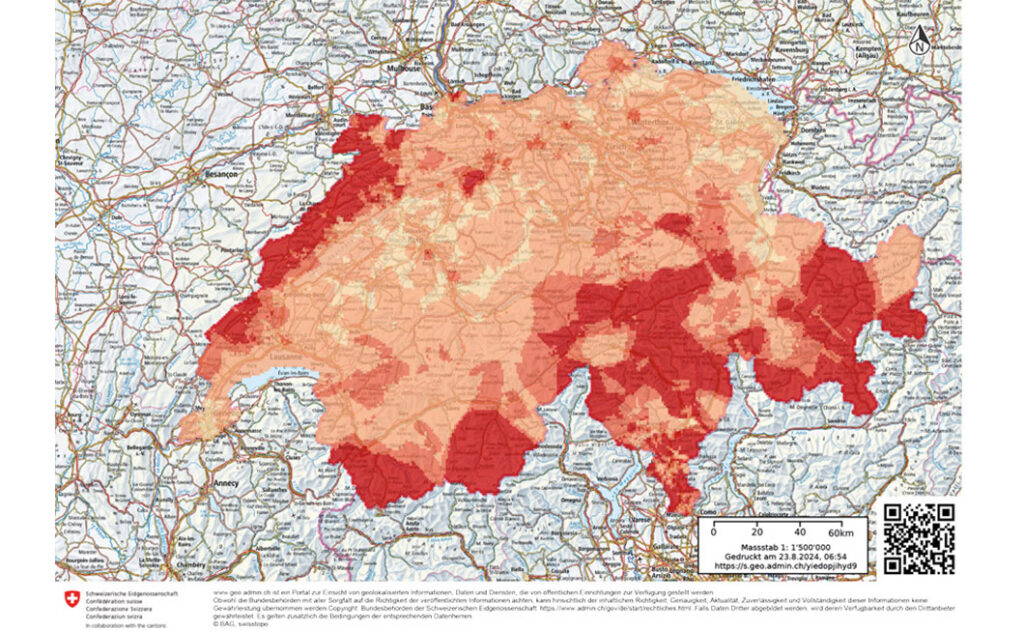

Radonkarte: Orientierungshilfe für Risikoabschätzung

Die Radonbelastung variiert stark innerhalb der Schweiz. Während das Mittelland tendenziell geringere Konzentrationen aufweist, gibt es in den Alpen und im Jura aufgrund der geologischen Beschaffenheit deutlich höhere Werte.

Die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) entwickelte Radonkarte hilft dabei, Risikogebiete zu identifizieren. Diese Karte bietet eine wichtige Grundlage für Gemeinden und Schulen, um gezielt Schutzmassnahmen zu planen.

Gemeinsam handeln für ein gesundes Lernumfeld

Radon ist unsichtbar – unsere Verantwortung nicht. Wer in Bildungseinrichtungen für sichere Luft sorgt, handelt vorausschauend und verantwortungsvoll. Ob als Behörde, Schulleitung oder Eltern: Jeder Schritt zählt.

faparadon: Ihr Fachpartner für sichere Lösungen

Wir begleiten Schulen, Gemeinden und Bauherren mit Erfahrung, Fachwissen und modernster Technik:

- Beratung und Analyse: Wir erfassen die Situation vor Ort und empfehlen geeignete Massnahmen.

- Sanierung: Von der Abdichtung bis zur Installation effektiver Radonabsaugung – wir sorgen für sichere Innenräume.

Dank unserem Fokus auf Radonschutz bieten wir Lösungen, die praxistauglich, effizient und nachhaltig sind.

Was ist Radon und warum ist es gefährlich?

Radon ist ein radioaktives Gas, das aus dem Boden austritt und sich in Gebäuden ansammeln kann. Es erhöht das Risiko für Lungenkrebs, insbesondere bei längerfristiger Belastung.

Wie gelangt Radon in Schulen und Kindergärten?

Radon dringt über undichte Fundamente, Risse oder Rohrleitungen in Gebäude ein und sammelt sich vor allem in Kellerräumen und Erdgeschossen an. Schlechte Belüftung begünstigt die Konzentration zusätzlich.

Wie kann man feststellen, ob ein Gebäude von Radon betroffen ist?

Durch Radonmessungen, die mit einfachen und kostengünstigen Geräten über mehrere Monate durchgeführt werden. Diese liefern zuverlässige Werte zur Beurteilung der Raumluftqualität.

Was kann getan werden, wenn der Radonwert zu hoch ist?

Massnahmen wie das Abdichten von Rissen, die Verbesserung der Belüftung oder die Installation von Radonabsaugsystemen können die Konzentration erheblich reduzieren. In Neubauten können spezielle Bautechniken Radonprobleme vorbeugen.

Ist Radon ein Problem in der ganzen Schweiz?

Die Belastung variiert je nach Region, mit höheren Werten in den Alpen und dem Jura. Dennoch können auch in weniger betroffenen Gebieten lokal hohe Werte auftreten, weshalb Messungen überall sinnvoll sind.