Radon in Luft und Wasser: Eine wissenschaftliche Betrachtung des unsichtbaren Risikos

Radon ist ein Thema, das viele unterschätzen. Dabei kann das geruch- und farblose Gas besonders in Innenräumen zur ernsten Gefahr werden – nicht nur über die Luft, sondern auch über das Wasser. Wer ein Haus besitzt oder selbst baut, sollte wissen, wo die Risiken liegen und wie man sich schützen kann.

Radon in Luft und Wasser: Herkunft und Konzentrationsverteilung

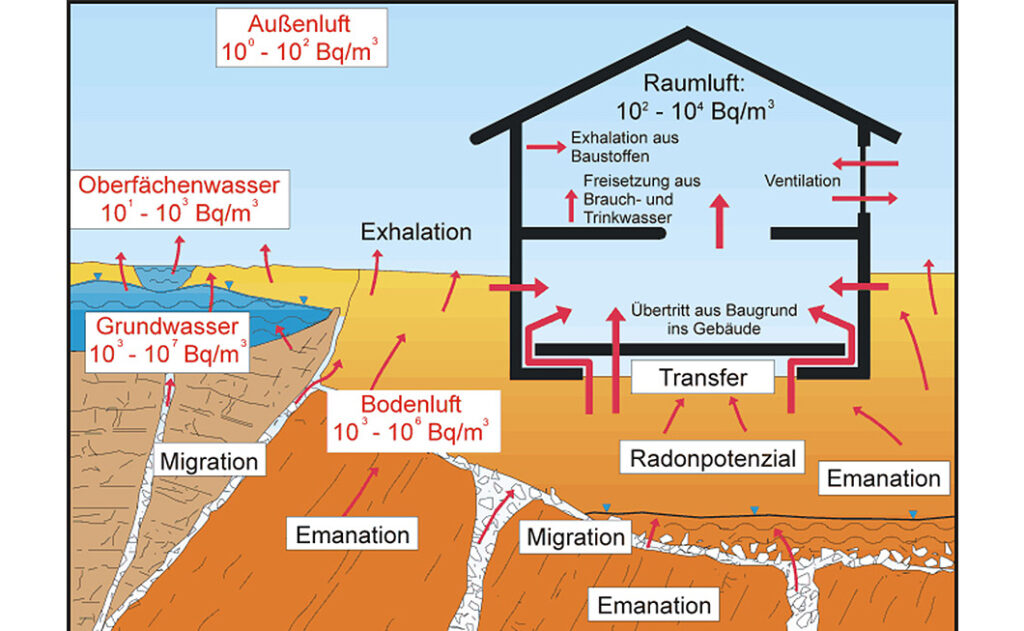

Radon wird kontinuierlich aus dem Boden freigesetzt und gelangt in die Atmosphäre, wo es sich mit der Luft vermischt und meist rasch verdünnt wird. Die durchschnittliche Radonkonzentration in der Aussenluft beträgt in der Schweiz etwa 10–20 Bq/m³. In Innenräumen hingegen können Werte auftreten, die um ein Vielfaches höher sind. Die Radonverteilung in der Atmosphäre wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

- Geologie: Radon tritt verstärkt in Regionen mit hohen Uranvorkommen auf, insbesondere in alpinen und jurassischen Gesteinsformationen.

- Meteorologische Bedingungen: Wind, Temperatur und Luftdruckveränderungen beeinflussen die Radonfreisetzung aus dem Boden. Kalte Witterung begünstigt beispielsweise eine höhere Konzentration in Innenräumen, da weniger gelüftet wird.

- Bodenbeschaffenheit: Poröse Böden und Gesteine wie Kalk- oder Granitgestein lassen Radon leichter entweichen als kompakte Tonböden.

Radon in Innenräumen: Eintrittswege und Anreicherung

Während sich Radon in der Aussenluft relativ rasch verdünnt, kann es in Innenräumen in hohen Konzentrationen akkumulieren. Der Haupteintrittsweg für Radon ist der Boden unterhalb von Gebäuden. Es dringt durch Risse im Fundament, undichte Stellen an Rohrdurchführungen oder über nicht abgedichtete Kellerräume in Gebäude ein. Eine zusätzliche Rolle spielt der sogenannte “Kamineffekt”: Warme Raumluft steigt auf, wodurch im Keller oder Erdgeschoss ein Unterdruck entsteht, der Radon aus dem Untergrund ansaugt.

Unterschiedliche Gebäudetypen und Bauweisen beeinflussen die Radonakkumulation:

- Ältere Gebäude mit Naturkellern oder unversiegelten Fundamenten weisen häufig höhere Radonkonzentrationen auf.

- Neubauten mit dichter Gebäudehülle können Radon ebenfalls einschliessen, wenn keine gezielte Radonprävention erfolgt.

- Lüftungsverhalten beeinflusst die Radonkonzentration erheblich. Eine schlechte Durchlüftung kann die Werte erhöhen, während eine mechanische Lüftung mit gezielter Frischluftzufuhr zur Reduktion beiträgt.

Vergleich der Radonkonzentrationen

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die typische Spannbreite der Radonkonzentrationen in verschiedenen Umgebungen:

| Umgebung | Radonkonzentration (Bq/m³) |

| Aussenluft | 10-20 |

| Erdgeschoss | 50-200 |

| Keller | 100-1000 |

| Gebäude in Risikogebieten | 500–3’000+ |

Radon im Wasser: Die unterschätzte Quelle

Neben der Luft kann Radon auch in Wasser gelöst sein, insbesondere in Grundwasserreservoirs. Beim Gebrauch von radonhaltigem Wasser – etwa beim Duschen oder Kochen – kann Radon in die Raumluft übertreten. Die Radonkonzentration im Wasser ist jedoch in der Regel geringer als die Exposition durch Luft. Dennoch kann in Gebieten mit hoher Radonbelastung im Untergrund die Nutzung von Brunnenwasser eine zusätzliche Expositionsquelle darstellen.

Messtechniken zur Radonbestimmung

Die Bestimmung der Radonkonzentration erfolgt mit verschiedenen Messtechniken:

- Passive Dosimeter: Diese Geräte werden über einen Zeitraum von mindestens 90 Tagen in Innenräumen platziert und geben eine Langzeitmessung der Radonbelastung.

- Aktive Messgeräte: Elektronische Echtzeitmessgeräte ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung und liefern kurzfristige Schwankungen der Konzentration.

- Wasseranalyse: Spezialisierte Labore analysieren Wasserproben auf gelöstes Radon, insbesondere für Haushalte mit Brunnen- oder Quellwassernutzung.

Gesundheitsrisiken durch Radonexposition

Radon ist als krebserregender Stoff eingestuft. Langfristige Exposition kann insbesondere Lungenkrebs verursachen. Studien zeigen, dass Radon nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs ist. Radon selbst ist zwar ein Edelgas und relativ chemisch inert, doch seine Zerfallsprodukte – insbesondere Polonium-218 und Polonium-214 – sind hoch radioaktiv und lagern sich an Staubpartikel an, die eingeatmet werden. Dies führt zu einer direkten Strahlenexposition des Lungengewebes.

Laut Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) liegt das Risiko für Lungenkrebs bei einer dauerhaften Radonexposition von 200 Bq/m³ etwa 25 Prozent höher als bei normaler Exposition. Besonders gefährdet sind Raucher, da sich die schädlichen Effekte von Tabakrauch und Radon gegenseitig verstärken.

Gesetzliche Grenzwerte und Schutzmassnahmen

Um das Risiko zu minimieren, hat die Schweiz Grenzwerte für die Radonbelastung festgelegt:

- Referenzwert für Wohnräume: 300 Bq/m³

- Grenzwert für Arbeitsplätze: 1000 Bq/m³

Empfohlene Massnahmen zur Reduktion einer erhöhten Radonkonzentration umfassen:

- Bauliche Abdichtungen gegen Radoneintritt

- Mechanische Lüftungssysteme zur Reduktion der Raumluftkonzentration

- Unterbodenabsaugung zur Reduzierung des Radonflusses aus dem Erdreich

- Querlüften als kurzfristige Massnahme zur Senkung der Innenraumkonzentration

Fazit: Besser messen als vermuten

Radon stellt eine ernstzunehmende, aber kontrollierbare Umweltbelastung dar. Durch gezielte Messungen, bauliche Massnahmen und bewusste Lüftungsstrategien kann die Radonkonzentration in Wohn- und Arbeitsräumen signifikant reduziert werden. Insbesondere in Regionen mit erhöhten geologischen Radonfreisetzungen sollten Haushalte regelmässige Messungen durchführen, um potenzielle Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen. Die Wissenschaft bietet heute umfassende Erkenntnisse zur Radonverbreitung und effektiven Gegenmassnahmen – eine informierte Bevölkerung kann dieses Wissen nutzen, um ihre Gesundheit langfristig zu schützen.

Warum variiert die Radonkonzentration je nach Standort?

Radon tritt je nach geologischer Beschaffenheit unterschiedlich stark auf. Regionen mit hoher Uran- oder Radiumkonzentration im Boden setzen mehr Radon frei als andere Gebiete. Auch die Bodenart spielt eine Rolle: Poröse Böden lassen Radon leichter entweichen als dichte Tonböden.

Warum ist die Radonbelastung in Kellern meist höher als in oberen Stockwerken?

Radon dringt primär aus dem Erdreich in Gebäude ein. Da Keller direkt mit dem Boden in Kontakt stehen und oft schlecht belüftet sind, reichert sich dort besonders viel Radon an. In höheren Stockwerken verdünnt sich das Gas durch den Luftaustausch stärker.

Welche Jahreszeit hat die höchsten Radonwerte in Innenräumen?

Während der Heizperiode im Winter sind die Radonwerte meist am höchsten. Geschlossene Fenster und Türen reduzieren den Luftaustausch, wodurch sich Radon stärker ansammelt als in den wärmeren Monaten, in denen häufiger gelüftet wird.

Wie lange bleibt Radon in der Luft, bevor es zerfällt?

Radon hat eine Halbwertszeit von etwa 3,8 Tagen. Das bedeutet, dass sich die Konzentration innerhalb weniger Tage deutlich reduzieren kann, wenn keine neue Radonquelle nachströmt oder die Luft regelmässig ausgetauscht wird.

Gibt es Radon auch in Meeres- und Oberflächengewässern?

Radon kann in Grundwasser in relativ hohen Konzentrationen vorkommen, da es sich dort nur langsam verflüchtigt. In Oberflächengewässern und Meeren hingegen entweicht Radon schnell in die Atmosphäre, sodass die Konzentrationen dort meist sehr niedrig sind.