Le radon dans l’air et l’eau : une approche scientifique d’un risque invisible

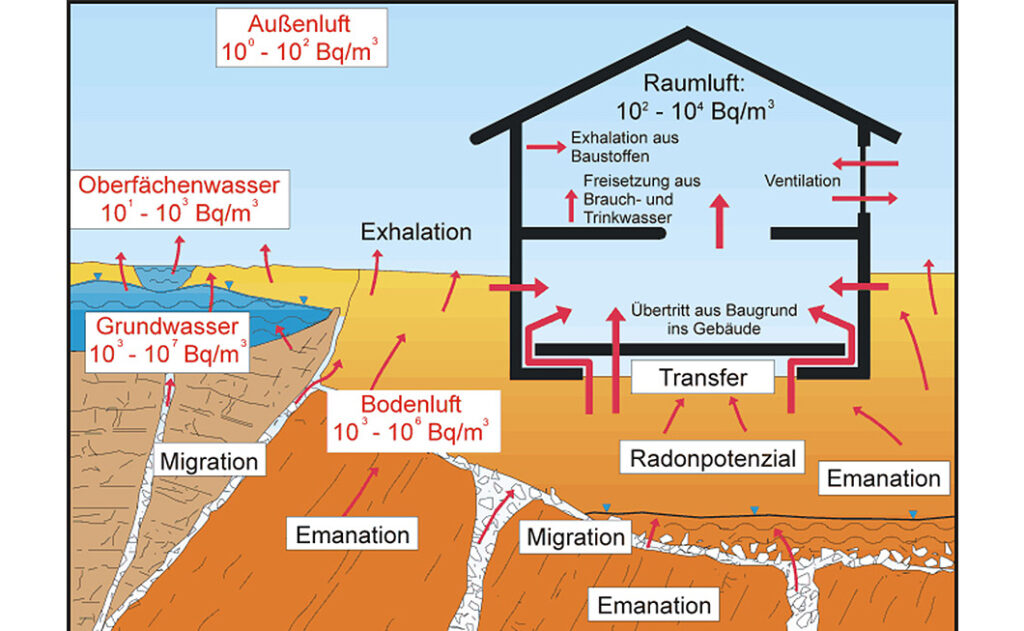

Le radon est un gaz rare radioactif issu de la désintégration naturelle de l’uranium dans le sol. Il est incolore, inodore et insipide et ne peut donc pas être détecté sans instruments de mesure spéciaux. La concentration de radon varie fortement en fonction des conditions géologiques et climatiques ainsi que des conditions de construction. Le radon dans l’air et l’eau : l’importance du radon en tant que facteur environnemental réside principalement dans sa capacité à atteindre des concentrations élevées dans les habitations et les lieux de travail, ce qui peut entraîner des risques pour la santé à long terme.

Le radon dans l’air et l’eau : origine et répartition des concentrations

Le radon est continuellement libéré du sol et pénètre dans l’atmosphère où il se mélange à l’air et se dilue généralement rapidement. En Suisse, la concentration moyenne de radon dans l’air extérieur est d’environ 10-20 Bq/m³. En revanche, à l’intérieur des bâtiments, les valeurs peuvent être plusieurs fois supérieures. La répartition du radon dans l’atmosphère est influencée par différents facteurs :

- Géologie: Le radon est davantage présent dans les régions où l’uranium est abondant, notamment dans les formations rocheuses alpines et jurassiennes.

- Les conditions météorologiques: Le vent, la température et les changements de pression atmosphérique influencent le dégagement de radon du sol. Le temps froid, par exemple, favorise une concentration plus élevée à l’intérieur, car l’aération est moins importante.

- Nature du sol: les sols poreux et les roches telles que le calcaire ou le granit laissent plus facilement s’échapper le radon que les sols argileux compacts.

Le radon à l’intérieur des bâtiments : voies d’entrée et accumulation

Alors que le radon se dilue relativement rapidement dans l’air extérieur, il peut s’accumuler à des concentrations élevées dans les espaces intérieurs. La principale voie d’entrée du radon est le sol sous les bâtiments. Il s’infiltre dans les bâtiments par des fissures dans les fondations, des fuites au niveau des passages de tuyaux ou par des caves non étanches. L’effet de cheminée joue un rôle supplémentaire : l’air chaud de la pièce s’élève, ce qui crée une dépression dans la cave ou le rez-de-chaussée qui aspire le radon du sous-sol.

Différents types de bâtiments et de méthodes de construction influencent l’accumulation de radon :

- Les bâtiments plus anciens avec des caves naturelles ou des fondations non scellées présentent souvent des concentrations de radon plus élevées.

- Les nouvelles constructions avec une enveloppe étanche peuvent également inclure le radon si aucune prévention ciblée du radon n’est mise en place.

- Le comportement de ventilation influence considérablement la concentration de radon. Une mauvaise aération peut augmenter les niveaux, alors qu’une ventilation mécanique avec un apport ciblé d’air frais contribue à les réduire.

Comparaison des concentrations de radon

Le tableau ci-dessous illustre la fourchette typique des concentrations de radon dans différents environnements :

| Environnement | Concentration de radon (Bq/m³) |

| Air extérieur | 10-20 |

| Rez-de-chaussée | 50-200 |

| Cave | 100-1000 |

| Bâtiments situés dans des zones à risque | 500-3’000+ |

Le radon dans l’eau : une voie d’exposition supplémentaire ?

Outre l’air, le radon peut également être dissous dans l’eau, notamment dans les réservoirs d’eau souterraine. Lors de l’utilisation d’eau contenant du radon – par exemple lors de la douche ou de la cuisine – le radon peut être transféré dans l’air ambiant. Cependant, la concentration de radon dans l’eau est généralement inférieure à l’exposition par l’air. Néanmoins, dans les régions où la concentration de radon dans le sous-sol est élevée, l’utilisation de l’eau des puits peut constituer une source d’exposition supplémentaire.

Techniques de mesure du radon

La détermination de la concentration de radon s’effectue à l’aide de différentes techniques de mesure :

- Les dosimètres passifs : Ces appareils sont placés à l’intérieur pendant une période d’au moins 90 jours et donnent une mesure à long terme de l’exposition au radon.

- Instruments de mesure actifs : les instruments de mesure électroniques en temps réel permettent une surveillance continue et fournissent des variations de concentration à court terme.

- Analyse de l’eau : des laboratoires spécialisés analysent des échantillons d’eau pour détecter la présence de radon dissous, en particulier pour les ménages qui utilisent des puits ou de l’eau de source.

Risques pour la santé liés à l’exposition au radon

Le radon est classé comme substance cancérigène. Une exposition à long terme peut notamment provoquer un cancer du poumon. Des études montrent que le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Bien que le radon lui-même soit un gaz rare et relativement inerte chimiquement, ses produits de désintégration – notamment le polonium-218 et le polonium-214 – sont hautement radioactifs et se fixent sur les particules de poussière qui sont inhalées. Cela entraîne une exposition directe des tissus pulmonaires aux radiations.

Selon l’Office fédéral suisse de la santé publique (OFSP), le risque de cancer du poumon est environ 25% plus élevé pour une exposition permanente au radon de 200 Bq/m³ que pour une exposition normale. Les fumeurs sont particulièrement vulnérables, car les effets nocifs de la fumée de tabac et du radon se renforcent mutuellement.

Valeurs limites légales et mesures de protection

Afin de minimiser les risques, la Suisse a fixé des valeurs limites d’exposition au radon :

- Niveau de référence pour les habitations : 300 Bq/m³.

- Valeur limite pour les lieux de travail : 1000 Bq/m³.

Les mesures recommandées pour réduire une concentration élevée de radon comprennent

- Étanchéité des constructions contre les infiltrations de radon

- Systèmes de ventilation mécanique pour réduire la concentration de l’air ambiant

- Aspiration sous le sol pour réduire le flux de radon provenant du sol

- Aération transversale comme mesure à court terme pour réduire la concentration intérieure

Conclusion

Le radon est une nuisance environnementale sérieuse mais contrôlable. Des mesures ciblées, des mesures de construction et des stratégies d’aération conscientes permettent de réduire de manière significative la concentration de radon dans les habitations et les lieux de travail. Les ménages devraient effectuer des mesures régulières, en particulier dans les régions où les dégagements géologiques de radon sont élevés, afin de détecter à temps les risques potentiels pour la santé. La science offre aujourd’hui des connaissances complètes sur la propagation du radon et les contre-mesures efficaces – une population informée peut utiliser ces connaissances pour protéger sa santé à long terme.

Pourquoi la concentration de radon varie-t-elle selon l’emplacement ?

Le radon se manifeste à des niveaux différents en fonction des caractéristiques géologiques. Les régions où le sol contient des concentrations élevées d’uranium ou de radium libèrent davantage de radon que d’autres zones. Le type de sol joue également un rôle : les sols poreux permettent au radon de s’échapper plus facilement que les sols argileux denses.

Pourquoi la concentration de radon est-elle plus élevée dans les caves que dans les étages supérieurs ?

Le radon pénètre principalement dans les bâtiments à partir du sol. Les caves, étant en contact direct avec le sol et souvent mal ventilées, accumulent plus de radon que les parties supérieures d’un bâtiment. Dans les étages supérieurs, le gaz se dilue davantage grâce aux échanges d’air.

Quelle saison présente les niveaux de radon les plus élevés à l’intérieur des bâtiments ?

Pendant la saison de chauffage en hiver, les niveaux de radon sont généralement les plus élevés. Les fenêtres et portes fermées limitent les échanges d’air, ce qui favorise l’accumulation du radon. En été, l’aération plus fréquente permet une meilleure dispersion du gaz.

Combien de temps le radon reste-t-il dans l’air avant de se désintégrer ?

Le radon a une demi-vie d’environ 3,8 jours. Cela signifie que sa concentration peut diminuer considérablement en quelques jours, à condition qu’aucune nouvelle source de radon ne soit présente et que l’air soit régulièrement renouvelé.

Le radon est-il présent dans les mers et les eaux de surface ?

Le radon peut être présent en concentrations relativement élevées dans les eaux souterraines, car il s’y dissipe lentement. En revanche, dans les eaux de surface et les mers, le radon s’échappe rapidement dans l’atmosphère, ce qui entraîne généralement des concentrations très faibles.